Madhyamik চল তড়িৎ Current Electricity Physical Science Bhouto Bigyan – Class 10 Madhyamik WBBSE

Here you will learn the basics of চল তড়িৎ Current Electricity in a simple language it is for Bengali medium students who are studying under West Bengal Board of Secondary Education and preparing for their Madhyamik exam (Class 10 WBBSE)

Here you will find all necessary and important WBBSE Madhyamik Suggestions, notes, solved sample question paper in Bangla along with video lectures from expert teachers

চল তড়িৎ

চল তড়িৎ, বিভব, বিভবপার্থক্য, EMF:

বর্তমান মানব সভ্যতা পুরোপুরি ভাবে তড়িৎ শক্তির ওপর নির্ভরশীল। টেলিভিশন, রিফ্রজেরেটর, থেকে শুরু করে ট্রেন, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালাতে ও তড়িৎ শক্তিই হল একমাত্র উৎস।

তড়িদাধান

তড়িদাধানের ধারনাঃ

একটি সাধারণ প্লাস্টিকের চিরুনিকে ছোট ছোট কাগজের টুকরোর সংস্পর্শে আনলে তেমন কিছুই পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারি না। যদি ওই চিরুনিটিকেই শুকনো চুলে কয়েকবার ঘষে, ওই কাগজের টুকরোগুলির সংস্পর্শে আনা হয়, তাহলে আমরা লক্ষ্য করবো কাগজের গুলি চিরুনি দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। ইহার মুখ্য কারণ হলো পূর্বাবস্থায় চিরুনিটি নিস্তড়িৎ অবস্থায় ছিল, কিন্তু তাহাকে চুলে ঘষার ফলে, চিরুনিটি তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই তড়িৎ-এর কারণেই টুকরো কাগজগুলি আকর্ষিত হয়।

সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে সমসংখ্যক প্রোটন এবং ইলেকট্রন কণা বর্তমান থাকে। ইলেকট্রন কণার ঋণাত্মক তড়িৎ-এর পরিমাণ, এবং প্রোটন কনার ধনাত্মক তড়িৎ-এর পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে, ফলে দ্বারা নিস্তড়িত হয়। কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের থেকে প্রোটনের সংখ্যা বেশি হলে সেই পরমাণুটি পজেটিভ আধান যুক্ত হয়। অন্যদিকে, কোন পরমাণুতে প্রোটনের থেকে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি হলে, পরমাণুটি নেগেটিভ আধান যুক্ত হয়ে থাকে।

চিরুনিটিকেই শুকনো চুলে কয়েকবার ঘষলে চুল থেকে কিছু ইলেকট্রন চিরুনিটাতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে চিরুনিতে পজিটিভ আধানের তুলনায় নেগেটিভ আধানের পরিমাণ বেড়ে যায়, যার ফলপ্রসূ চিরুনিটি তড়িতাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ধরনের তড়িৎ আধান হয়ে থাকে- একটি হলো ধনাত্মক আধান, এবং অপরটি ঋণাত্মক আধান। তড়িদাধানের, কয়েকটি বিশেষ ধর্ম হলঃ

১) বিপরীত তড়িৎ আধান একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং

২) সমতড়িদাধান একে অপরের থেকে বিকর্ষিত হয়।

কুলম্বের সূত্রঃ

কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী দুটি স্থির বিন্দুর তড়িদাধানের মধ্যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল, আধান দুটির পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

এই বল সাধারণত আধান দুটির সংযোগ রেখা বরাবর ক্রিয়া করে থাকে এবং এর মান পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

গাণিতিক রূপঃ

https://www.toppr.com/guides/physics/electric-charges-and-fields/coulombs-law/

q1 এবং q2 দুটি বিন্দু আধান পরস্পরের থেকে r দূরত্বে অবস্থান করলে, তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল, F হলে, F∝ q1 q2 ……যখন r স্থির।

F∝ 1r2….যখন q1 এবং q2স্থির।

সুতরাং, F∝q1. q2r2….. যখন q1, q2,r পরিবর্তনশীল। F=K q1. q2r2….. K হল একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যাহার মান, পারিপার্শ্বিক মাধ্যম এবং ব্যবহৃত এককের উপর নির্ভরশীল।

1) SI পদ্ধতিতে F=140 q1. q2r2….. যেখানে 0হল শূন্যস্থানে অথবা, বায়ু মাধ্যমের তড়িৎভেদ্যতা। 0=8.85 X 10-12C2N-1m-2এবং 140=9 X 109Nm2C-2

2) CGS পদ্ধতিতে F = 1Kq1q2r2…… যেখানে K হল মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা, শূন্যস্থান বা বায়ুমাধ্যমের ক্ষেত্রে সিজিএস পদ্ধতিতে k এর মান হলো 1।

আধানের একক সমূহ

SI পদ্ধতিতে আধানের একক হল কুলম্ব।

কুলম্বের সংজ্ঞাঃ দুই সমজাতীয় এবং সমপরিমাণ বিন্দু তড়িদাধানকে বায়ুতে বা শূন্যস্থানে পরস্পরের থেকে এক মিটার দূরে রাখলে তাদের মধ্যে যদি 9 X 109Nবিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাহলে প্রতিটি আধান কে আমরা এক কুলম্ব বলে থাকি।

সিলভার নাইট্রেট এর দ্রবণে যে পরিমাণ তড়িৎ চালনা করলে ক্যাথোডে 0.001118 গ্রাম সিলভার জমা হয় সেই পরিমান তড়িৎকে এক কুলম্ব বলা হয়। তড়িদাধানের ছোট একক হল মিলিকুলম্ব এবং মাইক্রোকুলম্ব। 1 মিলিকুলম্ব= 10-3Cএবং 1μC=10-6C

আধানের সিজিএস একক হল esu বা স্ট্যাট কুলম্ব।

তড়িৎ বিভব এবং বিভব পার্থক্য

কার্যের ধারণা থেকে বিভবের ধারণাঃ কোন আধানের আশেপাশে যে এলাকাজুড়ে তার প্রভাব প্রভাবিত হয় তাকে ওই তড়িদাধানটির তড়িৎক্ষেত্র বলা হয়।

তড়িৎক্ষেত্রের যেকোনো স্থানে একটি আধান রাখলে সেটি একটি তড়িৎ বল অনুভব করে থাকে।

তড়িৎ বিভবঃ অসীম দূরত্ব থেকে q পরিমাণ ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে আনতে যদি W পরিমাণ কার্য করতে হয় তাহলে ওই বিন্দুতে তড়িৎ বিভব হবে V=W/q। তড়িৎ বিভবের এস আই ইউনিট হল ভোল্ট।

১ ভোল্ট বিভবঃ অসীম দূরত্ব থেকে এক কুলম্ব পজিটিভ আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে আনতে যদি এক জুল কার্য করতে হয় তাহলে ওই বিন্দুর বিভবকে আমরা 1 ভোল্ট বলে থাকি।

বিভব পার্থক্যঃ তড়িৎ ক্ষেত্রের দুটি বিন্দুর মধ্যে বা একটি পরিবাহীর দুটি বিন্দুর মধ্যে একক পজিটিভ আধান কে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় তাকেই ওই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে। বিভব পার্থক্যের ব্যবহারিক একক হল ভোল্ট।

1 ভোল্ট বিভব পার্থক্যঃ যদি তড়িৎ ক্ষেত্রের দুটি বিন্দুর মধ্যে বা একটি পরিবাহীর দুটি বিন্দুর মধ্যে 1 কুলম্ব পজিটিভ আধানকে নিয়ে যেতে যদি এক জুল কার্য সাধন করতে হয় তাহলে ওই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য, 1 ভোল্ট হয়। তড়িৎ বিভব এবং বিভব পার্থক্যের এস আই একক হল জুল/কুলম্ব। সিজিএস পদ্ধতিতে ইহাদের একক হল esu এবং স্ট্যাটভোল্ট।

EMF এবং EMF উৎস হিসাবে তড়িৎ কোষ

https://www.srijonshil.com/qu_ans/Srijonshil_Q_A_30Oct_9.php

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন রাসায়নিক শক্তি কে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে, তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়, তাকে তড়িৎ কোষ বলা হয়।

একটি তড়িৎ কোষ যখন বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ পাঠায় না তখন 2 পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই বিভব পার্থক্য হলো ওই কোষটির তড়িৎচালক বল।

তড়িৎচালক বল

কোন মুক্ত বর্তনীতে কোন তড়িৎ কোষের দুটি মেরুর মধ্যে যে বিভব পার্থক্য উপস্থিত থাকে তাকে ওই কোষের তড়িৎচালক বল বলা হয়ে থাকে। ইহার এসআই বা ব্যবহারিক একক হল ভোল্ট। একটি কোষের তড়িচ্চালক বলের মান সর্বদা ওই তড়িৎ কোষে ব্যবহৃত তরল এবং তড়িৎদ্বার দ্বয়ের উপাদানের উপর নির্ভরশীল। ইহা কখনোই কোষের আকারের ওপর নির্ভরশীল নয়।

তড়িৎ কোষ সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা

কোষের তড়িৎচালক বলঃ কোন বর্তনীতে একক পজিটিভ আধানকে একবার আবর্তন করাতে যে পরিমান কার্য করতে হয় তাকে ওই কোষটির তড়িৎচালক বল বলে।

যদি কোন তড়িৎ কোষের তড়িৎচালক বল 1.5 ভোল্ট হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে পূর্ণ বর্তনীতে এক কুলম্ব তড়িৎ আধানকে একবার সম্পূর্ণ আবর্তন করাতে 1.5 জুল কার্য করতে হবে।

বিভব-প্রভেদঃ কোন কোষের বহির বর্তনী বরাবর তড়িদাধানকে একটি তড়িৎদ্বার থেকে অন্য তড়িৎদ্বারে নিয়ে যেতে যে পরিমান কার্য সাধিত করতে হয় তাকেই ওই কোষটির বিভব-প্রভেদ বলা হয়।

তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা

কোন একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য প্রযুক্ত হলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে থাকে। ধাতুর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন তড়িৎবিশ্লেষ্যের মধ্যবর্তী আয়ন, গ্যাসের মধ্যে ইলেকট্রন এবং আয়নের প্রবাহের ফলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে থাকে। কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে সর্বদা তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ হয়।

তড়িৎ প্রবাহ মাত্রাঃ

যে কোন পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িদিধান প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাকেই ওই পরিবাহীর তড়িৎ প্রবাহমাত্রা বলে।

তড়িৎ প্রবাহমাত্রা I= Q/t ইহার এস আই একক হল অ্যাম্পিয়ার।

এক অ্যাম্পিয়ার = এক কুলম্ব/সেকেন্ড।

এক অ্যাম্পিয়ারঃ

কোন পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে 1 সেকেন্ডে 1 কুলম্ব তড়িৎ প্রবাহিত হলে ওই পরিবাহীর প্রবাহমাত্রাকে এক অ্যাম্পিয়ার বলা হয়। তড়িৎপ্রবাহের সিজিএস একক হল স্ট্যাটঅ্যাম্পিয়ার।

গাণিতিক সমস্যা

১)কোন এক পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 5 সেকেন্ডে 30 কুলম্ব তড়িদাধান প্রবাহিত হলে, তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার মান কত হবে?

প্রশ্ন অনুযায়ী,

আধানের পরিমাণ Q = 30

সময় t = 5, তড়িৎ প্রবাহের মান I = 30/5 = 6

অর্থাৎ পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা হলো 6 অ্যাম্পিয়ার।

ওহমের সূত্র

কোন পরিবাহী তারের দুই প্রান্তের মধ্যে বিভক্ত এবং প্রবাহমাত্রার মধ্যবর্তী সম্পর্কঃ

কোন তড়িৎবাহী তারের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলে, তারটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। 1826 খ্রিস্টাব্দে জি এস ওহোম নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার সম্পর্ক খুঁজে পান এবং তাকেই আমরা ওহমের সূত্র বলে থাকি।

ওহমের সূত্রঃ

উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা স্থির রেখে কোন পরিবাহীর মধ্য তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ

AB যদি কোন একটি পরিবাহী হয়; যার A প্রান্তে, Vaএবং অপরপ্রান্তে Vbবিভব হয়ে থাকে, এবং Va এর মান যদি অপর বিভবের থেকে বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে A থেকে B এর দিকে। ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হল (V) = ( Va- Vb)।

ওহমের সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারি AB পরিবাহী উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে I∝V, বা V∝I

বা, V = KI যেখানে K হলো একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যদি কোন পরিবাহীর বিভব পার্থক্য স্থির থাকে, সেক্ষেত্রে K এর মান কম হলে তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং K এর মান যদি বেশি হয়, সেক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহে হ্রাস ঘটবে। এই K ই হল পরিবাহীর রোধ। ইহা পরিবাহীর তড়িৎ প্রবাহে বাধা দান করে। ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপটি হলো V=IR, অর্থাৎ বিভব পার্থক্য= তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা x পরিবাহীর রোধ।

রোধঃ কোন পরিবাহী তার যে ধর্মের জন্য তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে তাকে আমরা ওই পরিবাহীর রোধ বলে থাকি।

ওহমের সূত্র থেকে রোধের ধারণাঃ

ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপটি হলো V=IR অর্থাৎ R= V/R

রোধের সংজ্ঞা: কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও ওই পরিবাহীর তড়িৎ প্রবাহের অনুপাতকে ওই পরিবাহীটির রোধ বলা হয়ে থাকে।

রোধের এককঃ ওহম () হল রোধের একক। 1 ওহম = 1 ভোল্ট / 1 অ্যাম্পিয়ার।

1 ওহম রোধঃ কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে, যদি তার মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাহলে ওই পরিবাহীর রোধকে 1 ওহম রোধ বলা হয়।

ওহমীয় পরিবাহীঃ যে সকল পদার্থ তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ও বিভব পার্থক্যের বিস্তীর্ণ পাল্লার মধ্যে অভিনেত্রী মেনে চলে তাদের ওহমীয় পরিবাহী বলা হয়। ইহার আদর্শ উদাহরণ হল ধাতু ও অন্যান্য পরিবাহী।

অওহমীয় পরিবাহীঃ যে সকল পদার্থ তড়িৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে ওহমের সূত্রটি মেনে চলে না তাদের আমরা অওহমীয় পরিবাহী বলে থাকি। ইহার উদাহরণ হল – সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ইত্যাদি।

গাণিতিক সমস্যা

১)একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 12 ভোল্ট এবং ওই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হলে পরিবাহীটির রোধ কত?

প্রশ্নঃ অনুযায়ী,

পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য= 12 ভোল্ট; তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা = 2 অ্যাম্পিয়ার

সুতরাং পরিবাহীর রোধ হলো= 12/2 =6 ohm.

EMF এবং কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ:

যখন কোন তড়িৎ কোষ যুক্ত পূর্ণ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন ওই প্রবাহ কোষের ভেতরে সক্রিয় তরল এবং কোষের বাইরের বর্তনীর মধ্য দিয়ে যায়। তড়িৎ প্রবাহ বর্তনীর ধনাত্মক মেরু থেকে নেগেটিভ মেরুতে এবং ভেতরে নেগেটিভ মেরু থেকে ধনাত্মক মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। কোষের ভেতরের সক্রিয় তরল এই তড়িৎ প্রবাহকে বাধা প্রদান করে থাকে। এই বাধা প্রদানকেই বলা হয় ওই তড়িৎ কোষটির অভ্যন্তরীণ রোধ।

কোন কোষের তড়িৎচালক বল = কোষের অভ্যন্তরীণ বিভব পতন + কোষের বিভব প্রভেদ।

আমরা বলতে পারি কোন মুক্ত বর্তনীতে তড়িৎ কোষের মধ্যে নেগেটিভ তড়িৎদ্বার থেকে পজিটিভ তড়িৎদ্বারে এ পজেটিভ আধানকে তড়িৎ ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা দ্বারা নিয়ে যেতে যে পরিমান কার্য করতে হয়, তাকে ওই তড়িৎ কোষের তড়িৎচালক বল বা EMF বলা হয়।

বর্তনী সমীকরণঃ কোন বর্তনীর তড়িচ্চালক বল E এবং পরিবর্তনই অভ্যন্তরীণ রোধ বিশিষ্ট একটি তড়িৎ কোষের সঙ্গে একটি রোধ R সংযুক্ত করে যদি একটি তড়িৎ বর্তনী গঠন করা হয়; সে ক্ষেত্রে ওই বর্তনীর সামগ্রিক রোধ হবে (R + r)। তড়িৎ বর্তনীটিতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা অর্থাৎ (I) = E/(R+r) এই সমীকরণটিকে তড়িৎবর্তনীর সমীকরণ বলা হয়। ওই তড়িৎ কোষের প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ V হলে (E-V) হল তাহার অভ্যন্তরীণ বিভব পতন; যাকে আমরা নষ্ট ভোল্টও বলে থাকি।

কোষের অভ্যন্তরীণ রোধঃ একটি কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ r, তড়িৎচালক বল E, বিভব-প্রভেদ V, এবং তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা I হলে E = V + Ir

সুতরাং, r = (E-V) / l; এই সমীকরণটি ব্যবহার করে কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ এর মান নির্ণয় করা সম্ভব।

একটি কোষের অভ্যন্তরীণ মান কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

তড়িৎদ্বার দুটির ক্ষেত্রফল

বিক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সক্রিয় তরলের প্রকৃতি

তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান

সক্রিয় তরলটির উষ্ণতা

রোধাঙ্ক ও পরিবাহিতাঙ্ক

কোন পরিবাহীর রোধ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ

উপাদান উষ্ণতা এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক হয়।

উষ্ণতা উপাদান এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ অপরিবর্তিত থাকলে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক হয়।

দৈর্ঘ্য, উষ্ণতা এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে কোন পরিবাহীর রোধ ওই পরিবাহীর উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

এই সকল নির্ভরশীলতা কে একত্রিত করে আমরা বলতে পারি কোন পরিবাহীর রোধ অর্থাৎ R = lA। হলো একটি সমানুপাতিক ধ্রূবক। ইহা হল পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ। যাকে আমরা রোধাঙ্কও বলে থাকি।

কোন পরিবাহীর রোধ তাহার উষ্ণতা এবং কিছু পদার্থের ক্ষেত্রে আলোকের তীব্রতা, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য এবং চাপের ওপরও নির্ভরশীল।

রোধাঙ্কের সংজ্ঞা এবং তার একক সমূহঃ

কোন পরিবাহীর রোধ R = ρl/A, যখন l=1, A =1, R = ρ হয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন পদার্থের রোধাঙ্ক, ওই উষ্ণতার ওই পদার্থ দ্বারা নির্মিত একক দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন পরিবাহীর রোধের সমান হয়।

রোধাঙ্কের এস আই একক হল ওহম মিটার এবং সিজিএস একক ওহম সেন্টিমিটার।

পরিবাহিতাঙ্ক

পরিবাহিতাঃ কোন পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ কত সহজে ঘটতে পারে তার পরিমাপই হলো ওই পরিবাহীর পরিবাহিতা। কোন পরিবাহীর রোধ কম হলে তাহার মধ্য দিয়ে খুব সহজে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। রোধের অনোন্যক কে আমরা পরিবাহিতা বলে থাকি। কোন পরিবাহীর রোধ R হলে তাহার পরিবাহিতা K=1/R। পরিবাহিতার একক হল 1/ Ohm. ইহাকে আমরা mho, সিমেন্সও বলে থাকি।

পরিবাহিতাঙ্ক: কোন পদার্থের রোধাঙ্কের অনোন্যক কে আমরা ওই পরিবাহীর পরিবাহিতাঙ্ক বলে থাকি। ওই পদার্থের রোধাঙ্ক ρ হলে, তাহার পরিবাহিতাঙ্ক হবে σ = 1/ρ

পরিবাহিতাঙ্কের একক হল mho/m এবং সিমেন্স/ মিটার।

তড়িৎ পরিবাহী ও অন্তরক পদার্থ

তড়িৎ পরিবাহী

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজে তড়িৎ চলাচল করতে পারে তাকে তড়িৎ পরিবাহী বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ যে কোন ধাতু।

দৈনন্দিন জীবনে তড়িৎ পরিবাহীর ব্যবহারসমূহঃ

তড়িৎ পরিবহনকরী বৈদ্যুতিক তার তামা অথবা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়। যে সকল পদার্থের রোধ খুব বেশি হয়ে থাকে আমরা তাকে রোধক বলি। ম্যাঙ্গানিজ, নাইক্রোম প্রভৃতি পদার্থের রোধ খুব বেশি। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রে উলফ্রামাইট, এবং রিওস্ট্যাট যন্ত্রে, কনস্ট্যানটাইন ব্যবহৃত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে অন্তরকের ব্যবহারসমূহঃ

বিদ্যুৎ সরবরাহকারী তার বিদ্যুৎ স্তম্ভের সাথে অন্তরক পদার্থ পার্সেলিন কাপের দ্বারা যুক্ত করা থাকে।

কোন বাড়িতে ব্যবহৃত তড়িৎ বর্তনীতে বৈদ্যুতিক তার, অন্তরক পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে যাতে বাড়ির দেওয়ালের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত না হয়।

বিভিন্ন বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় অন্তরক রাবারের তৈরি গ্লাভস ব্যবহার করে থাকে, যাহা তাদের বৈদ্যুতিক শক লাগা থেকে বিরত রাখে।

রোধের উপর উষ্ণতার প্রভাবঃ

পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রার হ্রাস ঘটলে পরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়।

ধরে নেওয়া যাক 0 ডিগ্রি উষ্ণতায় কোন পরিবাহীর রোধ R0ও t ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়, ওই পরিবাহীর রোধ Rtহলে, Rt=R0(1+t) যেখানে হল একটি রোধের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক।

রোধের শ্রেণী এবং সমান্তরাল সমবায়ঃ

রোধের সমবায়ঃ কোন তড়িৎ বর্তনীতে একাধিক রোধ ব্যবহৃত হলে তাকে আমরা রোধের সমবায় বলে থাকি।এই সমবায় দুই ধরনের হয়ে থাকে; ১) শ্রেণী সমবায় এবং ২) সমান্তরাল সমবায়।

১) শ্রেণী সমবায়ঃ

কোন তড়িৎ বর্তনীতে, একাধিক রোধকে একটির শেষ প্রান্তের সঙ্গে অপরটির শুরুর প্রান্ত যুক্ত করলে, যদি প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে একই প্রবাহমাত্রা প্রবাহিত হয়, সেই ধরনের তড়িৎ সমবায় কে আমরা শ্রেণী সমবায় বলে থাকে।

২) সমান্তরাল সমবায়ঃ

যেসকল তড়িৎ সমবায়ে বিভিন্ন রোধগুলির একটি প্রান্ত বর্তনীর এক বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত বর্তনীর অন্য এক বিন্দুতে যুক্ত করা হয় এবং যার ফলে রোধগুলির প্রান্তিক বিভব পার্থক্য সমান থাকে, তাকে আমরা সমান্তরাল সমবায় বলে থাকি।

তুল্য রোধঃ কোন তড়িৎবর্তনীর দুটি বিন্দুর মধ্যে যুক্ত একাধিক রোধের একটি সমবায়ের পরিবর্তে যদি এমন একটি রোধ যুক্ত করা যায়, যার মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট বিভব পার্থক্যের জন্য বর্তনীতে মোট তড়িৎপ্রবাহমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে; তাহলে ওই একটিমাত্র রোধকে আমরা ওই সময়ের তুল্যরোধ বলে থাকি।

তুল্য রোধ নির্ণয়

শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে তুল্য রোধ নির্ণয়ঃ

ওপরে উল্লিখিত, শ্রেণী সমবায় এর চিত্র যে তিনটি রোধ আমরা দেখতে পাই, সেগুলি হল R1, R2, R3

ওই নির্দিষ্ট সমবায়টির তুল্যরোধ(R) হল= R1+R2+ R3

সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে তুল্য রোধ নির্ণয়:

ওপরে উল্লিখিত, শ্রেণী সমান্তরাল সমবায়ের চিত্র যে তিনটি রোধ আমরা দেখতে পাই, সেগুলি হল R1, R2, R3

ওই নির্দিষ্ট সমবায়টির তুল্যরোধ(1R) হল= (1R1+1R2+1R3)

গাণিতিক সমস্যা:

তিনটি রোধের মান যথাক্রমে; 5 ওহম, 10 ওহম এবং 15 ওহম। এইরূপ সমবায়ের তুল্য রোধ কত হবে যখন তারা শ্রেণী সমবায়ে সমান হবে।

শ্রেণী সমবায় এর ক্ষেত্রে তুল্য রোধ হবে = (5+ 10 + 15) = 30 Ω

সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে তুল্য রোধ হবে =

(1R) = (15+110+115)

R = 2.73 Ω

তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল:

ধরে নেওয়া যাক কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V এবং পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 1 কুলম্ব পজেটিভ আধানকে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে, V জুল কার্য করতে হয়। অনুরূপে Q কুলম্ব পজেটিভ আধানকে, পরিবাহীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে, যে পরিমান কার্য করতে হবে তার মানে হল: W=VQ….. (1)

আবার Q=lt, সুতরাং আমরা বলতে পারি W=VIt জুল …..(2)

ওহমের সূত্র অনুযায়ী, V=IR

সুতরাং W= I2Rtজুল….. (3)

আবার আমরা জানি I=V/R হয়

সুতরাং W=V2Rtজুল …..(4)

কার্য এবং তাপের তুল্যতা অনুসারে W=JH হয়ে থাকে, যেখানে J হল একটি তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক যাকে আমরা জুল তুল্যাঙ্ক বলে থাকি।

সুতরাং একটি পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের ফলে কৃত কার্য W হলে উৎপন্ন তাপ H=W/J হবে, যেখানে J =4.2 জুল/ক্যালোরি। সুতরাং, H=I2Rt/J ক্যালোরি।

তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফলঃ কোন তড়িৎ পরিবাহিতে তড়িৎ প্রবাহিত হলে, তড়িৎ পরিবাহীটি উত্তপ্ত হয়। ইহাকে আমরা তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল বলে থাকি।

যখন কোন পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন ওই পরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটে। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পরিবাহীতে উপস্থিত অনুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের গতিশক্তি প্রদান করে। অনুগুলির গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ওই পরিবাহীর তাপ এর সৃষ্টি হয়।

জুলের সূত্রঃ পূর্বনির্ধারিত সমীকরণ থেকে আমরা জানতে পারি যেকোনো পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা পরিবাহীর রোধ এবং প্রবাহের সময়ের উপর নির্ভরশীল হয়। উৎপন্ন তাপ ওই বিষয়গুলির উপর কিরূপে নির্ভরশীল তা বিজ্ঞানী জুল এক সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন।

তাহার বর্ণিত সূত্র অনুযায়ীঃ

কোন পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ, পরিবাহীর তড়িৎপ্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হয় যখন ওই পরিবাহীর রোধ এবং তড়িৎ প্রবাহের সময় অপরিবর্তিত থাকে।

পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ পরিবাহীর রোধের সমানুপাতিক হয়, যখন পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এবং তড়িৎ প্রবাহের সময় অপরিবর্তিত থাকে,

কোন পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ, তড়িৎ প্রবাহের সময় সমানুপাতিক হয় যখন তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এবং পরিবাহীর রোধ অপরিবর্তিত থাকে।

উল্লেখিত তিনটি সূত্র কে একত্রিত করে আমরা বলতে পারি H ∝ I2Rt,

H = I2Rt/J যেখানে 1/J হল একটি সমানুপাতিক ধ্রূবক। J হলো একটি তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক।

গৃহস্থলীর কাজে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপের ব্যবহারঃ

ইলেকট্রিক ইস্ত্রিঃ

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি হল একটি সমতল তলাযুক্ত ভারি স্টিলের আবরণ, যার মধ্যে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী বর্তমান থাকে। কুণ্ডলীটি অভ্রের প্লেটের দ্বারা আবৃত থাকে। নাইক্রোম তারের রোধ খুব বেশি হওয়ায়, তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে খুব সহজেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইস্ত্রিটির তলদেশ খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যার সাহায্যে জামাকাপড় সহজে ইস্ত্রি করা যায়।

https://bn.quora.com/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87

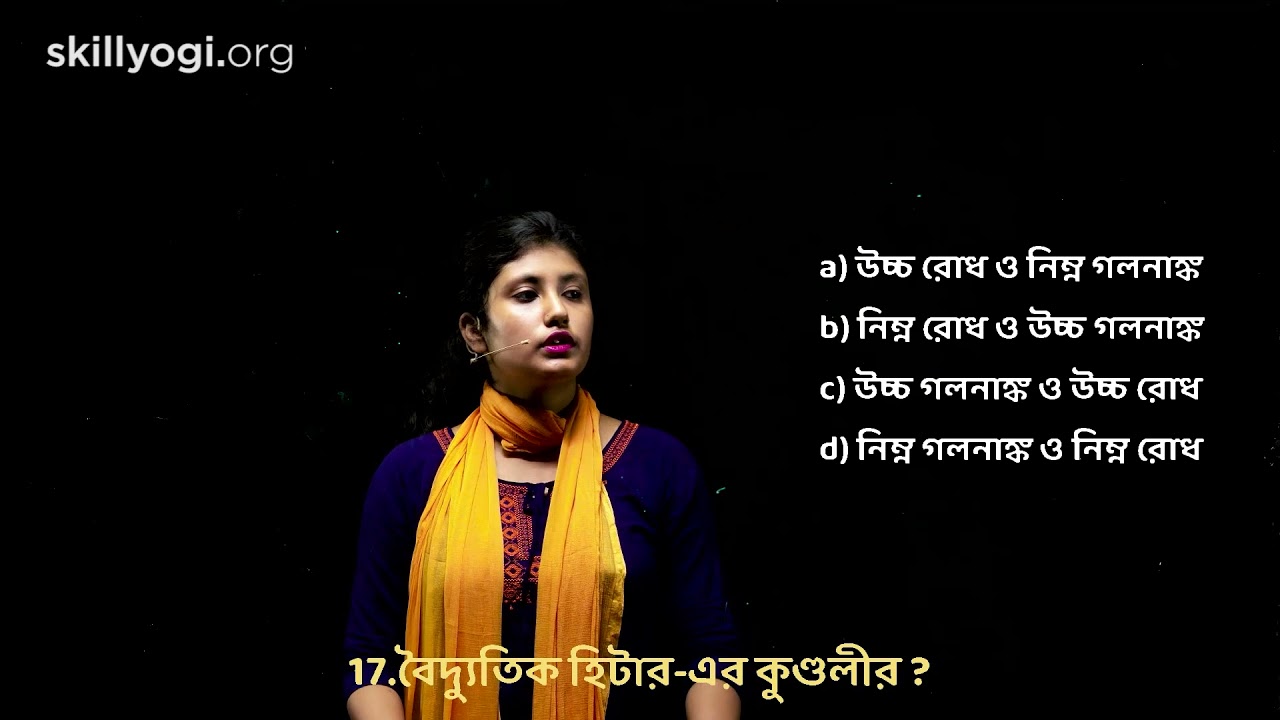

ইলেকট্রিক হিটারঃ

ইলেকট্রিক হিটারের তাপ সহনশীলতা এবং তড়িৎ পরিবাহী পদার্থকে দিয়ে তৈরি একটি গোল চাকতির মধ্যে খাঁজকাটা থাকে, যার মধ্যে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী রাখা থাকে। ওই নাইক্রোম তারের রোধ খুব বেশি হয় এবং ওই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে সেটি খুব তাড়াতাড়ি খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ে।

https://www.examfear.com/cbse-ncert-solution/Class-7/Physics/Electric-Current-and-its-Effects/solutions.htm

বৈদ্যুতিক তাপ উৎপাদক যন্ত্রে নাইক্রোম তারের ব্যবহারের কারণঃ

নাইক্রোম তারের রোধাঙ্ক ও অনেক বেশি হয় যার ফলে ওই তারের কুণ্ডলীর রোধ অনেক বেশি হয়ে থাকে; তাই ইহার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে অনেক বেশি পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

নাইক্রোম তারের গলনাঙ্ক অনেক বেশি ফলে উচ্চ উষ্ণতায় এই তার সহজে গলে যায় না।

উচ্চ উষ্ণতাতেও এই তার অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় না।

ইলেকট্রিক বাল্বঃ

https://bn.quora.com/ilekatrika-balbe-kona-gyasa-thake

ইলেকট্রিক বাল্ব হল একটি কাচের বলব। যাহার মধ্য থেকে বায়ুতে সম্পূর্ণরূপে বার করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় আর্গন গ্যাস অথবা নাইট্রোজেন গ্যাস প্রেরণ করা হয়। দুটি মোটা তার, বাল্বের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে তারের সরু প্রান্তে সরু টাংস্টেন তারের কুণ্ডলী স্থাপন করা থাকে। এই তারের কুণ্ডলী কে আমরা ফিলামেন্ট বলি। ফিলামেন্ট খুব সরু এবং লম্বা হওয়ার ইহার রোধ খুব বেশি হয়।

ফিউজ তারঃ

https://www.bengalstudents.com/books/class-x-physical-science-study/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%8E-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE

ফিউজ তার হলো একটি সরু ছোট তার যা চিনামাটির হোল্ডার এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক মেন লাইনের সাথে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করা থাকে। ফিউজ তার 25% টিন এবং 75% সীসার সংকর ধাতু দিয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই তারের রোধ খুব বেশি এবং ইহার গলনাঙ্ক কম। এই তারকে ফিউজ হোল্ডারে লাগিয়ে দেওয়ালে আটকে কোন গৃহ তড়িৎ বর্তনী লাইভ তারে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আগে যুক্ত করা হয়। বিভিন্ন দামি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা ফিউজ উপস্থিত থাকে। ফিউজ তার অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়া শর্ট সার্কিট এবং অতিরিক্ত লোড এর ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক তারকে পুড়ে যাবার যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে তড়িৎ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়তে শুরু করলে, ফিউজ তার কি গলে গিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে দামি ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলি অক্ষত অবস্থায় থাকে।

একটি যন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য যে পরিমান তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার প্রয়োজন হয়, সেই মানের ফিউজ তার কোন যন্ত্রের আগে সংযুক্ত করা থাকে। ওই তড়িৎ প্রবাহ মাত্রায়, ফিউজ তারটি অক্ষত অবস্থায় থাকে কিন্তু কোন কারণে যদি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে ফিউজ তারটি গোলে গিয়ে , তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। কোন তড়িৎ বর্তনীতে যে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বৈদ্যুতিক যন্ত্র সমূহ ক্রিয়া করতে সক্ষম সেইটারে সঙ্গে যুক্ত ফিউজ তারটির তড়িৎ পরিবহন সামর্থ্য তার থেকে কম হয়ে থাকে।

ফিউজ তারের রেটিংঃ একটি ফিউজ তারের মধ্য দিয়ে, তারটি গলে যাবার আগে পর্যন্ত সর্বোচ্চ যে প্রবাহমাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে, তাকে আমরা ওই তারের রেটিং বলে থাকি।

তড়িৎ ক্ষমতা

তড়িৎ ক্ষমতা, কিলোওয়াট ঘন্টা এবং B.O.T. এর ধারনাঃ কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র সময়ের সাপেক্ষে যে হারে তড়িৎ শক্তি খরচ করে থাকে তাকে ওই যন্ত্রের তড়িৎ ক্ষমতা বলা হয়। তড়িৎ ক্ষমতা (P) = W/t, যেখানে W = তাড়িতিক কৃতকার্য এবং t = সময়।

বা, W=V2/R

ক্ষমতার এসআই একক হল ওয়াট।

১ ওয়াট ক্ষমতাঃ কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে 1 জুল হারে তড়িৎ শক্তি খরচ করলে, ওই যন্ত্রটার ক্ষমতাকে আমরা এক ওয়াট ক্ষমতা বলে থাকি।

1 ওয়াট = 1 ভোল্ট X 1 অ্যাম্পিয়ার।

তড়িৎ শক্তির এককঃ

তড়িৎ শক্তি = তড়িৎ ক্ষমতা X সময়

তড়িৎ শক্ত একক হল ওয়াট ঘণ্টা।

১ ওয়াট ঘণ্টা = 3600 জুল।

গাণিতিক সমস্যা

একটি 60 ওয়াটের বাল্বকে 50 ঘন্টা চালানো হলো, পপি পরিমান তড়িৎ শক্তি খরচা হলো?

বাল্বের ক্ষমতা (P) = 60 watt

সময়(t) = 50 hour

তড়িৎ শক্তি (E) = P x t = 3000 ওয়াট ঘণ্টা.

E = 3000 জুল/ সে x 3600 সে।

E = 108 x105জুল

বৈদ্যুতিক বাল্বের গুণমান মূল্যায়নঃ

যে কোন বৈদ্যুতিক বাল্বের গায়ে খোদাই করা থাকে যে বালটিকে কত বিভব পার্থক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করলে, তার ক্ষমতা কত হবে এবং উজ্জ্বলতা সর্বোচ্চ হবে। একে ওই বাল্বটির রেটিং বলা হয়। বালবির গায়ে যদি লেখা থাকে 200V-100W, অর্থাৎ ওই বাল্বটিকে, 220 ভোল্ট বিভব পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত করলে সেটি 100 J/s হারে তড়িৎ শক্তি খরচ করবে এবং তাহার উজ্জলতা সর্বাধিক হবে।

শ্বেত আলো প্রদানকারী ল্যাম্প শক্তি সঞ্চয়কারী নয়ঃ

একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে বাল্বের মধ্যে উপস্থিত উচ্চ রোধ বিশিষ্ট টাংস্টেন ফিলামেন্টটি শ্বেত তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে। এই ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া তড়িৎ শক্তির বেশিরভাগ অংশটাই তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অল্প পরিমান শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই বলা হয় ফিলামেন্ট যুক্ত বৈদ্যুতিক বাল্ব শক্তি সঞ্চয়কারী নয়।

LED এবং CFL অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয়ক:

লাইট ইমিটিং ডায়োড এবং কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প এই দুইয়ের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া তড়িৎ শক্তির বেশিরভাগ অংশটাই, তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এগুলিতে কোনরূপ ফিলামেন্ট না থাকায় কম পরিমাণে তড়িৎ ব্যয় হয় এবং কম পরিমাণে তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তি রূপে নষ্ট হয়।

LED এবং CFL এর মধ্যে তুলনাঃ

LED: গ্যালিয়াম ফসফাইড এবং গ্যালিয়াম আর্সেনাইড দ্বারা গঠিত ল্যাম্পের ডায়োডের মধ্য দিয়ে, তড়িৎ প্রবাহিত হলে, দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। এই ধরনের ল্যাম্পের ক্ষেত্রে তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

CFL: এই ধরনের বাল্বের বাঁকানো কাচের তৈরি নলের মধ্যে মধ্যে পারদ বাষ্প পূর্ণ করা থাকে। পারদ পরমাণুর বদ্ধ ইলেকট্রনসমূহ উদ্দীপিত হয় উচ্চস্বরে পৌঁছায় এবং ইলেকট্রনগুলি নিম্ন শক্তি স্তরে এসে অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। বাল্বের প্রতিপ্রভ পদার্থের উপর অতিবেগুনি রশ্মি পড়লে দৃশ্যমান আলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ তাপশক্তিও উৎপন্ন হয়।

লুমেনঃ একটি বাল্ব থেকে নির্গত দৃশ্যমান আলোর মোট পরিমাণ এই একক দ্বারা মাপা হয়।

দ্রিপ্তিমান কার্যক্ষমতাঃ কোন ল্যাম্প দ্বারা ব্যুয়িত তড়িৎ ক্ষমতার প্রতি ওয়ার্ডে যত লুমেন আলো তৈরি হয়ে থাকে, তা ওই ল্যাম্পের দ্রিপ্তিমান কার্যক্ষমতা বলে থাকি।

তড়িৎ চুম্বকত্বঃ

চুম্বকের ওপর তড়িৎএর ক্রিয়া, অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম, দক্ষিণ মুষ্টি নিয়মঃ

কোন একটি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে তাহার চারপাশে চৌম্বকত্বের উৎপত্তি। ইহা আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে, ওরস্টেড নামক এক বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখান।

ওরস্টেডের পরীক্ষাঃ

https://www.bengalstudents.com/books/class-x-physical-science-study/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0

একটি চুম্বক শলাকার শলাকার ওপর উপরে একটি পরিবাহী তারকে ওই চুম্বক শলাকার অক্ষের সমান্তরাল ভাবে উত্তর দক্ষিণ মুখ করে ধারকের সাহায্যে রাখা হলে, তারটির মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে, চুম্বক শলাকার স্থান বিক্ষিপ্ত হয়। আবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলে চুম্বক শলাকাটি আবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তারটির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধি করলে অথবা শলাকা এবং তারের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমালে, বিক্ষেপ আরো বৃদ্ধি পায়। চুম্বক শলাকাটি একটি পরিবাহী তারের সাথে প্রায় লম্ব ভাবে অবস্থান করে। তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ উল্টে দিলে অথবা চুম্বক শলাকা এবং পরিবাহী তারের আপেক্ষিক অবস্থান পালটে দিলে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ পূর্বের বিপরীতে ঘটে। তড়িৎ প্রবাহের ফলে কিন্তু পরিবাহি তারটি চুম্বকিত হয় না।

এই পরীক্ষাটি পর্যবেক্ষণ করে দুটি নিয়ম তৈরি হয়েছে যার সাহায্যে আমরা একটি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ এবং তার ফলে একটি চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের অভিমুখ নির্ধারণ করতে পারি।

অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মঃ

https://sum56.blogspot.com/2020/07/1_28.html

ধরে নেওয়া যাক, একজন সাঁতারু তড়িৎবাহী তারের উপর দিয়ে প্রবাহের অভিমুখ বরাবর হাত ছড়িয়ে সাঁতার কেটে যাচ্ছে এবং এবং লোকটির মুখ চুম্বক শলাকার দিকে আছে। এই অবস্থায় ঐ লোকটির বাম হাত যেদিকে থাকবে, সেই দিকে শলাকার উত্তর মেরুর বিক্ষেপ হবে।

দক্ষিণ মুষ্টি নিয়মঃ

যদি কোন পরিবাহি তারকে, ডান হাতের মুষ্টিতে যদি এমন ভাবে ধরা হয় যাতে বুড়ো আঙ্গুলের অভিমুখ, তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে থাকে, তাহলে অন্যান্য আঙুলগুলি চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে।

বিভিন্ন আকারের তড়িৎ পরিবাহী দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের ধরনঃ

ঋজু তড়িৎবাহী তারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রঃ

একটি ঋজু তড়িৎ বহনকারী তারের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওই চুম্বক ক্ষেত্রটিকে বল রেখার সাহায্যে নির্দেশিত করা হয়। একটি কার্ডবোর্ডের ভেতর দিয়ে একটি ঋজু তামার তার প্রবেশ করানোর পর কার্ডবোর্ডটিকে আনুভূমিক রেখে তাহার উপর লৌহ ছড়ানো হল। ব্যাটারির সাহায্যে ওই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পাঠানো হলে আমরা দেখতে পাব লৌহ চুলগুলি কার্ডবোর্ডের উপর সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আকারে সজ্জিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঋজু পরিবাহি তারে তড়িৎ প্রবাহ ঘটালে, এবং তড়িৎ প্রবাহ নিচ থেকে ওপরের দিকে হলে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র, সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ন্যায় হয়, এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ বামাবর্তে হয়ে থাকে। এবং তড়িৎ প্রবাহ তারটির উপর থেকে নিচের দিকে হলে উৎপর্ণ চৌম্বকক্ষেত্রটির অভিমুখ হবে দক্ষিণাবর্তে।

বৃত্তাকার তার দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রঃ

একটি বৃত্তাকার তড়িৎবাহী তার দ্বারা উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র টি বল রেখা দ্বারা সাধারণভাবে নির্দেশিত হয়। যদি কোন একটি বৃত্তাকার তাকে একটি আনুভূমিক কার্ডবোর্ডের ভেতর দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় যে চারটি উলম্বভাবে অবস্থান করে এবং বৃত্তাকার তারের কেন্দ্রটি ওই বোর্ডের ওপর অবস্থান করে। এরূপ অবস্থায় ওই কার্ডবোর্ডের ওপর যদি লোহা চূর্ণ ছড়িয়ে ব্যাটারির মাধ্যমে ওই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাব, উৎপল চৌম্বক ক্ষেত্রটি বৃত্তাকার তারের কেন্দ্রের চারিদিকে অল্প পরসর জায়গায় সুসম হয়ে থাকে, এবং চৌম্বক ক্ষেত্রটি তারের তলের সাথে লম্বভাবে বিচরণ করে।

বৃত্তাকার তার টির কেন্দ্রের দিকে তাকালে তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ দক্ষিণাবর্তে হলে ওইপাশে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। এবং তড়িৎ প্রবাহ বাম দিকে হলে, ওইপাশে উৎপন্ন মেরু, উত্তর মেরু হয়ে থাকে।

বৃত্তাকার তড়িৎ কুন্ডলীর দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রঃ

কোন এক পরিবাহি তারকে কয়েকটি বৃত্তাকার পাকে জরিয়ে চোঙেরকার দেওয়া হলে, ওই তারের কুণ্ডলীকে আমরা সলিনয়েড বলে থাকি। একটা বৃত্তাকার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে, ওই কুণ্ডলীর প্রত্যেকটি পাক তড়িৎ পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে থাকে। ইহার ফলে, ওই কুণ্ডলীর একপাশে দক্ষিণ মেরু এবং অপর পাসে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়।

তড়িৎ পরিবাহীর উপর চুম্বকের ক্রিয়াঃ

কোন তড়িৎবাহী পরিবাহী চুম্বকের ওপর বল প্রয়োগ করে তাকে তার স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত করে থাকে। অনুরূপে একটি চুম্বকও পুরি বাহিনীর ওপর বল প্রয়োগ করে। এর ফলে পরিবাহীটি মুক্তভাবে গতিশীল করতে পারলে, উৎপর্ণ এই বল, পরিবাহী দিকে বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি একটি পরিবাহীকে কোন চুম্বকক্ষেত্রে রাখলে, পরিবার পরিবাহীর উপর বল এবং পরিবাহীটি বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপের অভিমুখ আমরা ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম ব্যবহার করে জেনে থাকি।

ফ্লামিং এর বামহস্ত নিয়মঃ

https://sum56.blogspot.com/2020/07/1_28.html

ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম বল এই যে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, মধ্যমা এবং তর্জনীকে পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে রেখে প্রসারিত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক্ নির্দেশ করে, ও মধ্যমা তড়িৎ প্রবাহের দিক্ নির্দেশ করে, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহীর গতির অভিমুখে নির্দেশ করবে। এই নিয়মটি মোটরের নিয়মও বলে।

বার্লোর চক্রঃ

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0

কোন তড়িৎবাহী পরিবাহীর উপর চৌম্বক ক্রিয়া বার্লোর চক্রের সাহায্যে সহজে দেখানো যায়। অনেকগুলো দাঁত বিশিষ্ট একটি তামার পাতের চক্র যদি একটি দণ্ড দ্বারা এমন ভাবে আটকানো যায়, যে তামার চক্রটি অনুভূমিক অক্ষের চারপাশে সহজে ঘুরতে পারে এবং চক্রের একটি পাটাতনের উপর রাখা পাত্রের পারদকে স্পর্শ করে; এবং চক্রের যে দাঁতটি পাটাতনের ওপর রাখা পারদকে স্পর্শ করে সেটি একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মাঝে অবস্থান করে, এবং পারদ এবং ঘাতব দণ্ডকে, দুটি শুরুর মাধ্যমে একটি ব্যাটারি সঙ্গে যুক্ত করা হয়; তাহলে আমরা দেখব ফ্লেমিং এর বামহস্ত বাম হস্ত নিয়ম অনুসারে চক্রের দাঁত ছবিতে দেখানো অভিমুখে ঘুরতে থাকবে ফলে ভারত থেকে উঠে আসবে এবং গতিজাড্যের ফলে, পর্টি এসে স্পর্শ করবে এবং তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকবে; কার্যত চক্রটি ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে।

বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালীঃ

https://www.bengalstudents.com/books/class-x-physical-science-study/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0-electric-motor

বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তরিত করার যন্ত্রের মধ্যে অন্যতম হল মোটর । বৈদ্যুতিক মোটর দু’রকম— ১)] পরবর্তী প্রবাহের জন্য মোটর [A.C. Motor] ও ২) সমপ্রবাহের জন্য মোটর [D.C. Motor] । আমরা এখানে সমপ্রবাহের মোটর বা D.C. Motor নিয়ে আলোচনা করব। এই ধরনের মোটরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত যেমন- আর্মেচার, ব্রাশ, চৌম্বক ক্ষেত্র, ক্ম্যুটেটর।

মোটরের কার্যপ্রণালীঃ

উপরের চিত্রে D.C. Motor -এর মোটরের কার্যপ্রণালী বোঝানো হয়েছে । N, S দুটি চুম্বক মেরুর মাঝখানে WXYZ একটি তড়িৎ পরিবাহী তার কুণ্ডলী রাখা আছে, একে আমরা আর্মেচার বলি। আর্মেচার কুণ্ডলী যে অক্ষে ঘোরে সেই অক্ষদন্ডের গায়ে সমান দুখন্ড করা একটি ধাতব আংটা (স্প্লিটরিং কম্যুটেটর) চেপে আটকান থাকে। আর্মেচার কুণ্ডলীর দুটি প্রান্তকে কম্যুটেটরের দুখন্ডের সাথে সংযোগ করা থাকে। কম্যুটেটরের দুখন্ডের গায়ে আংটা বরাবর দুটি কার্বন ব্রাশ দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ সরবরাহ করা হয় (লাইন বা ব্যাটারির মাধ্যমে। ফলত ফ্লেমিং -এর বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী কুণ্ডলীটি একই দিকে ক্রমাগত ঘুরে চলে।

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশঃ

বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরি এবং বিজ্ঞানী ফ্যারাডে 1836 খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে দেখান যে একটি পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র যে কোন এক বদ্ধ পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে। কোন বদ্ধ পরিবাহী লুপের সঙ্গে যুক্ত থাকা চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হলে ওই লুপে একটি তড়িৎ চালক বল আবিষ্ট হয়ে থাকে। ইহাকেই আমরা তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে থাকি।

আবেশিত EMF এবং আবেশিত তড়িৎঃ

পরীক্ষার দ্বারা তড়িৎ চুম্বকিয় আবেসের বর্ণনাঃ

একটি তারের কুণ্ডলী, একটি দন্ড চুম্বক, এবং একটি গ্যালভানোমিটারের দ্বারা পরীক্ষাঃ

একটি তারের কুণ্ডলী দুই প্রান্তকে একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করে, একটি দন্ড চুম্বকের উত্তর মেরু কে কুণ্ডলী ভেতর প্রবেশ করানো হলে দেখা যাবে গ্যালভানোমিটার কাটাটি ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ করছে; চুম্বক টিকে তারের কুণ্ডলী থেকে দ্রুত বের করে নিলে দেখা যাবে, গ্যালভানোমিটারের কাটার বিক্ষেপ এর অভিমুখ, আগের বিপরীত দিশাতে ঘটছে। ইহার মূল কারণ হলো, দন্ড চুম্বকের গতির ফলে কুণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত চৌম্বক বলরেখার, সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। ফলে কুন্ডলীতে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সৃষ্টি হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।

দুটি তারের কুণ্ডলী, তড়িৎকোশ এবং গ্যালভানোমিটারের দ্বারা পরীক্ষাঃ

https://sites.google.com/site/physicsacehci/page1

একটি তারের কুণ্ডলী সাথে তড়িৎ কোষ এবং সুইচ যুক্ত করে দ্বিতীয় তারের কুণ্ডলী সাথে গ্যালভানোমিটার যুক্ত করা হলো। সুইচ অন করার পর দেখা গেল গ্যালভানোমিটারের নির্দেশকটি ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ ঘটাল। সুইচ অফ করা হলো এবং গ্যালভানোমিটারের প্রাথমিক কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ শুরু করে দেখা গেল গৌণ কুন্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হল। এর তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সৃষ্টি হয় ও গৌণ কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্রঃ

1) কোন বদ্ধ কুণ্ডলীর সাথে আবিষ্ট, চৌম্বক প্রবাহের পরিবর্তন ঘটালে, ওই কুণ্ডলিতে তড়িৎ চালক বল আবিষ্ট হয়। এবং এই পরিবর্তন যতক্ষণ চলতে থাকে, ততক্ষণই ওই তড়িৎ চালক বলের অস্তিত্ব থাকে।

২) আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের মান কুন্ডলীতে উপস্থিত চৌম্বক প্রবাহের পরিবর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।

শক্তির নিত্যতা সুত্রের নিরিখে লেঞ্জের সূত্রঃ তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ দ্বারা সৃষ্ট, তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ এমন দিকে হয় যে এ্টি নিজের সৃষ্টির কারণকে বাঁধা দিয়ে থাকে। এই সূত্রটি শক্তির নিত্যতা সুত্রকে প্রতিষ্ঠা করে।

একমুখী এবং পরিবর্তি তড়িৎ প্রবাহের ধারণাসমূহঃ

সমপ্রবাহ অথবা একমুখী প্রবাহঃ সময়ের সাথে সাথে যদি কোন তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ অপরিবর্তিত থাকে, এরূপ তড়িৎ প্রবাহকে আমরা একমুখী প্রবাহ বা সম প্রবাহ বলে থাকি। ব্যাটারি, তড়িৎ কোষ, DC জেনারেটর ইত্যাদি হল এই জাতীয় তড়িৎ প্রবাহের অন্যতম উদাহরণ।

পরিবর্তিত তড়িৎ প্রবাহঃ যদি কোন তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পূর্বের বিপরীত দিকে হয় এবং তার মানও নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তিত হতে থাকে, এরূপ তড়িৎ প্রবাহকে আমরা পরিবর্তী প্রবাহ বা AC কারেন্ট বলে থাকি। এই জাতীয় তড়িৎ প্রবাহের উদাহরণ হল ডায়নামো, তড়িৎ উৎপাদনকারী জেনারেটর, ইত্যাদি।

DC অপেক্ষা AC উৎকর্ষঃ

AC বিভবকে প্রয়োজনমতো ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বাড়ানো বা কমানো যায়।

DC অপেক্ষা AC কারেন্ট উৎপাদনে খরচা কম হয়।

উচ্চ কম্পাঙ্ক যুক্ত AC কারেন্টকে আমরা বহুদূর পর্যন্ত পাঠাতে পারি।

AC কারেন্টকে সরবরাহ এবং বন্টনে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

বৈদ্যুতিক জেনারেটর

যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকে তাকে ডায়নামো বা জেনারেটর বলা হয়। সাধারণত দুই ধরণের ডায়নামো হয়ে থাকে যথা- 1) AC ডায়নামো এবং 2) DC ডায়নামো।

AC ডায়নামো অথবা পরিবর্তিত ডায়ণামোঃ

ABCD হল একটি বহু বাহু বিশিষ্ট তামার তারের কুণ্ডলী যাহা একটি কাঁচা লোহার চোঙের ওপর জড়ানো। এটিকে আমরা আর্মেচার বলে থাকি। আর্মেচারের দুই প্রান্তে, দুটি স্লিপ রিং যুক্ত করা আছে এবং এরা কুণ্ডলী সাথে ঘুরতে পারে। এখন একটি দণ্ডের সাহায্যে কুণ্ডলী টিকে চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মাঝে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরানো হলো। এর ফলে কুন্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হলো এবং ওই অংশে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হল এবং এই তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ফ্লেমিং এর ডান হস্ত নিয়ম অনুসারে নির্ণয় করা যায়।

DC ডায়নামোঃ

ডিসি ডায়নামোর বা ডিসি জেনারেটরের সাহায্যে সম প্রবাহ তড়িৎ তৈরি করা হয়। এই ধরনের জেনারেটরের মূল গঠন এসি ডায়নামোর মতনই হয়। ইহাতে আর্মেচার কুণ্ডলী ABCD, গ্যালভানোমিটার G, চুম্বক M, এবং দুটি ব্রাশ উপস্থিত থাকে। আর্মেচারের দুটি প্রান্ত দুটি ধাতব স্প্লীট রিংএর সাথে যুক্ত থাকে। চিত্রে নির্দেশিত দিক অনুযায়ী ABCD কে ঘোরালে, ফ্লেমিং এর ডান হস্ত নিয়ম অনুসারে তড়িৎ প্রবাহের দিক আমরা নির্ধারণ করতে পারি। এইরূপ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ একমুখী হয় এবং সম প্রবাহ তড়িৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিঃ

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তাপ শক্তির সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করে ওই বাষ্পের দ্বারা জেনারেটরকে চালানো হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া টি আমরা একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে উপরের চিত্রের সাহায্যে বুঝতে পারি। কয়লা পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসকে পোড়ালে তা তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। ওই তাপ দিয়ে কোন বয়লার বা পেশার কুকারে জল কে ফুটিয়ে, বাষ্প তৈরি করা হয়। উচ্চচাপে ওই বাষ্পকে টারবাইনে প্রবেশ করালে, তা টারবাইনের ব্লেড গুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে ফলে টারবাইন ঘুরতে শুরু করে, এবং ওই টারবাইন এর সাথে যুক্ত জেনারেটরটিও ঘুরতে শুরু করে ফলে ওই জেনারেটর তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনঃ

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র জলপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জেনারেটর ঘুরিয়ে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতিটি উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে। কোন জায়গায় বৃষ্টির জল বা নদীর প্রবাহমান জল কে বাঁধ দ্বারা আটক করে রাখা হয়। এর ফলে জলের একটি বিরাট আধার সৃষ্টি হয় এবং এই আঁধার এর উচ্চতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে জলে এক স্থিতিশক্তির সৃষ্টি হয়। পরে বাঁধের গেট গুলি খুলে দিয়ে ওই জলকে নিয়ন্ত্রিতভাবে একটি টারবাইনের ওপর ফেলে, টারবাইন এর সাথে যুক্ত জেনারেটর কে ঘোরানো হয় ফলে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্থিতিশক্তি কে আমরা তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকি।

গৃহস্থলীর বৈদ্যুতিক বর্তনীঃ

গৃহস্থলীর বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সমূহঃ

বৈদ্যুতিক বর্তনীতে, আমরা বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করে থাকি যথা বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক সকেট, তিন ধরনের তার, যথা- লাইভ তার, নিউট্রাল এবং আর্থিং তার।

বৈদ্যুতিক তারের কালার কোডিংঃ গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তারে যে অন্তরক আবরণ ব্যবহার করা হয়, তাহা বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। চলে আসার নিয়ম অনুসারে লাইভ তার লাল রংয়ের, কালো রঙের নিউট্রাল তার এবং সবুজ বর্ণের আর্থিং এর তার ব্যবহার করা হয় তবে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে, লাইভ তার বাদামী বর্ণের নিউট্রাল তার নীল বর্ণের এবং আর্থিং এর তার সবুজ ও হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে।

গৃহস্থালির বৈদ্যুতিক বর্তনী সরলতম রেখাচিত্র দ্বারা উপস্থাপনাঃ

উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে লাইভ তার এবং নিউট্রাল তার কোনো একটি বাড়িতে প্রবেশ করিয়ে গৃহস্থলীর বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করা হয়। লাইভ তারটি 50 অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর মেন ফিউজ F এর সাথে যুক্ত করে, মিটার M এর সাথে সংযুক্ত করা থাকে। নিউট্রাল তার সরাসরি মিটার এর সাথে যুক্ত থাকে; এবং মিটারের সাথে আর্থিং এর তার E কে সংযুক্ত করা হয়। এই মিটারের দ্বারা ব্যয়িত তড়িৎ শক্তি পরিমাপ করা হয়। মেন ফিউজ এবং মিটার তড়িৎ সরবরাহকারী দপ্তর দিয়ে থাকে। মিটার থেকে আসা লাইভ তার, নিউট্রাল তার, এবং আর্থিং এর তার মেইন সুইচ S এর সাথে যুক্ত থাকে। মেইন সুইচ হল একটি দুই মেরু বিশিষ্ট সুইচ যার সঙ্গে লাইকার এবং নিউট্রাল তার যুক্ত থাকে। মেইন সুইচের সঙ্গেও আর্থিং করা থাকে। এই সুইচ এর মাধ্যমে লাইভ এবং নিউট্রাল তারের মধ্যে সংযোগ এবং বিচ্ছেদ স্থাপন করা যায়।

মেইন সুইচ অফ করা থাকলে কোন বাড়িতে তড়িৎ প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। গৃহ বর্তনীতে মেইন সুইজের পরে লাইভ তারে আরেকটি ফিউজ লাগানো থাকে যাকে আমরা কনজিউমার ফিউজ বলে থাকি। এরপর লাইভ নিউট্রাল এবং আর্থিং তারের সাহায্যে বাড়ির বিভিন্ন অংশে বর্তনী তৈরি করা হয় এবং ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সাহায্যে ওই সকল তার দিয়ে বাড়ির বিভিন্ন দিকে লাগানো হয়। চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি বাল্ব সুইচ এর মাধ্যমে লাইভ এবং নিউট্রাল তারের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই ওই সুইচ অন করলেই চলবে এবং বন্ধ করলে। অনুরূপ বাড়ির বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ সমূহকে একে একে এই লাইনে যুক্ত করতে হয়।